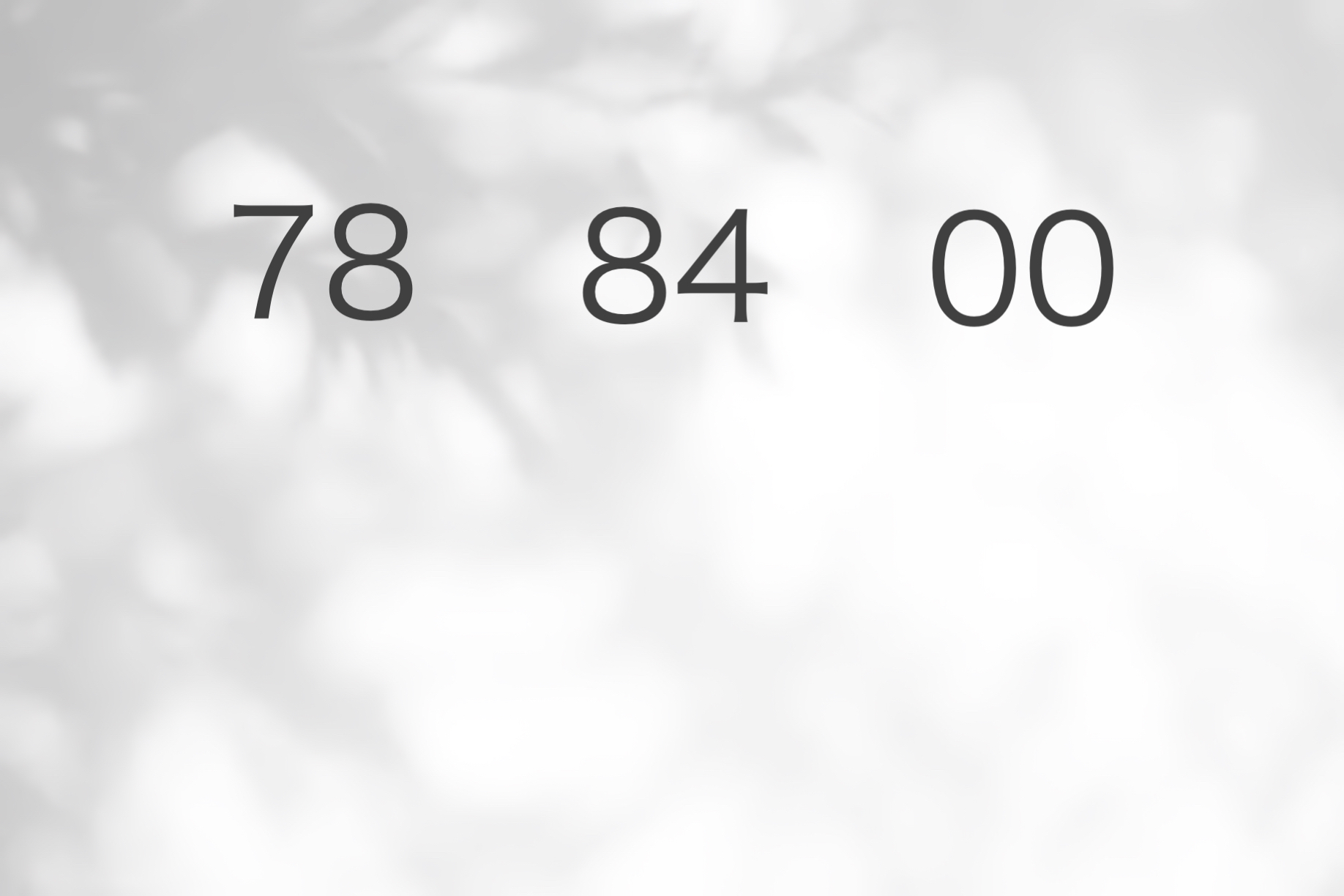

上記画像の数字は、人間の一生を90年と仮定した場合の生涯の時間数です。

約79万時間のうち私たちの健康寿命は一体何時間になるのでしょうか。

日本では”死”について議論することはタブーとする風潮があります。

しかし、誰にも必ず訪れる”死”について個人が健康なうちに考えておくことはとても重要なことです。

安楽死の前にまず尊厳死を尊重し、生前にその意思表示を明確にしておく仕組みを整えるべきです。そして、その意思表示があった場合に限り、安楽死が尊厳死の延長線上にあるべきだと考えます。生きることが権利であるように、死を選ぶことも個人の権利であり、安楽死はその人にとって最大限の尊厳を守る手段であるべきです。

安楽死は、本人が『選択できる』という一つの選択筋であることが重要であると捉え、医療・福祉やセーフティネットの「最後の砦」として位置付けるべきだと考えています。

治癒の見込みがない身体的末期状態の患者が、本人の意思や事前の意思表示(リビングウィルなど)に基づいて、延命治療を中止したり控えたりすることによって、自然な死を迎えることを指します。

【公益財団法人 日本尊厳死協会】ホームページ

現代医療では回復が見込めない難病や、ALS(筋萎縮側索硬化症)ように深刻な苦痛を伴う疾患に限り、個人の権利を尊重するために安楽死のような選択肢を検討すべきです。ただし、精神疾患については、身体的苦痛を伴う場合に限定し、個人の認知の変化を促すために、まずは医療や福祉の支援につなげ、時間による考えの変化を待つことも必要と考えます。

安楽死の適用にあたっては、医師による厳格な判断基準を明確に設けるべきです。また、本人が意思を決定するまでの期間を長期化し、「生命が持つ生きようとする力」が医療の想定を超える可能性を考慮する必要があります。過度な延命治療については、本人の意思に反する場合、これを慎むべきです。

”死”について考える事、議論することには賛否両論ありますが、

地球上に生きる誰しもが必ず行き着く”死”について、目を背けることがないよう個人が自分ごととして考えることが必要だと考えています。